1.はじめに:脱炭素社会の鍵「グリーン水素」

脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギー由来の「グリーン水素」が注目されています。

グリーン水素は、CO₂排出ゼロのエネルギーキャリアとして、電力供給が難しい産業や輸送分野の脱炭素化において、グリーン水素が大きな役割を果たすと期待されています。

また、再生可能エネルギーが持つ変動性を補完するために、水素を蓄電や輸送手段として活用することでエネルギーの安定供給・需給調整が可能となり、持続可能な社会の実現に貢献する可能性を秘めていると言われています。

本記事では、グリーン水素の基礎知識から活用事例、今後の展望までをわかりやすく解説します。

目次

2.グリーン水素とは?仕組みと特徴

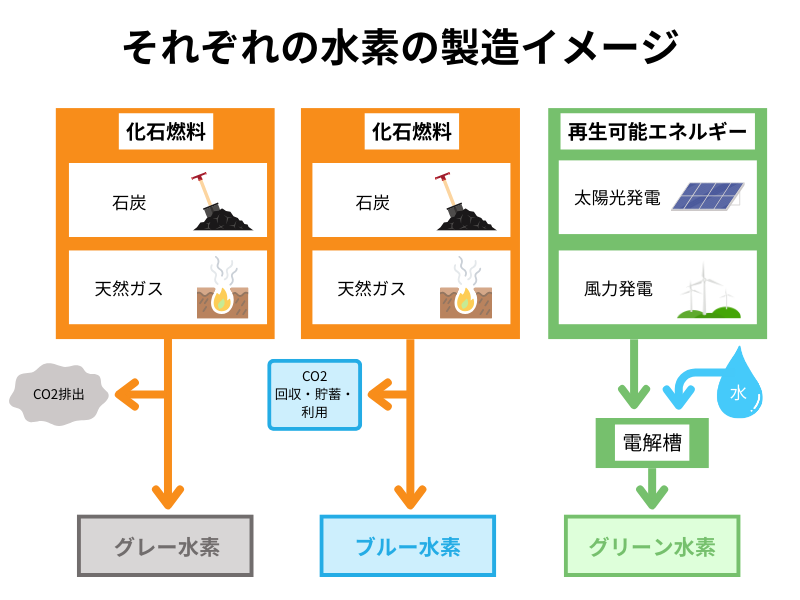

グリーン水素は、再生可能エネルギーを利用して水を電気分解することで製造されるCO₂フリーな水素です。この水素は、その製造方法によって3つの種類に分類されます。

・グレー水素:

化石燃料(天然ガスや石炭)から製造され、製造過程でCO₂を排出します。

・ブルー水素:

グレー水素と同じ製造方法を用いますが、CO₂を回収・貯蔵(CCS)する技術が導入されています。

・グリーン水素:

再生可能エネルギーを使用して水を分解し、CO₂を排出せずに製造される水素です。最も環境に配慮された形態の水素であり、持続可能なエネルギー源として世界で注目されています。

グリーン水素は、その特性から非常に高い潜在能力を持っており、特に、再生可能エネルギー(太陽光や風力)の発電量が天候や時間帯によって変動するという問題に対して、非常に重要な役割を果たすとされています。

3.三次エネルギーとしてのグリーン水素

エネルギーは大きく分けて、以下の3つのカテゴリーに分類されており、グリーン水素は「三次エネルギー」に位置付けられます。

一次エネルギー:

自然界から直接得られるエネルギー(例:太陽光、風力、石油、天然ガス)

二次エネルギー:

一次エネルギーを加工・転換したもの(例:電力、ガス)

三次エネルギー:

さらに転換・蓄積・輸送性を高めた形のエネルギー(例:グリーン水素)

再生可能エネルギー(一次エネルギー)の供給は不安定であり、太陽光や風力による発電は、天候や時間帯によって発電量が変動します。この変動を補完し、「必要なときに必要な量を使える」形にするためには、エネルギーの貯蔵と輸送の手段が不可欠です。

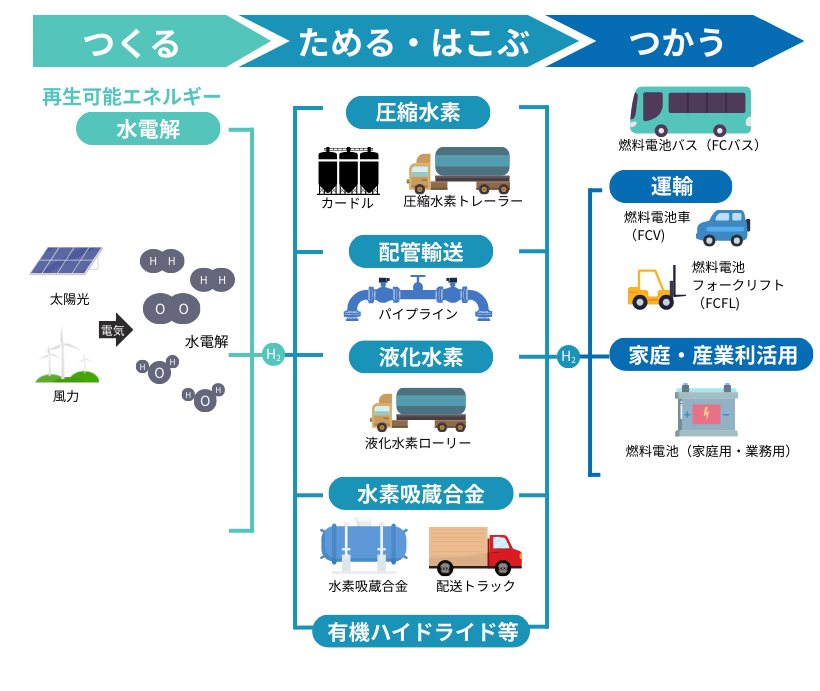

グリーン水素は、こうした再エネの弱点を補う「エネルギーキャリア」として非常に有望な選択肢となります。具体的な例を挙げると「太陽光や風力発電の余剰電力を使って水を電気分解し、水素として蓄え、その後、必要なときにエネルギーとして再利用する」等が可能です。

このように、グリーン水素はエネルギーを効率的に貯蔵するための重要な手段として、今後のエネルギー供給システムにおいて重要な役割を担うことが期待されています。

4.従来の課題「グリーン水素の低コスト技術」が進展

従来まで、グリーン水素の普及において、「製造コストの高さ」が大きな課題の1つでした。

しかし、最近の動向として、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)による調査では、「長期的には化石燃料と同等程度のコストを実現する」とされており、2030年時点には30円/Nm3、2050年には20円/Nm3以下となることを目標に掲げております。

これにより、将来的にはグリーン水素が、再エネ電力並みの価格帯に近づく可能性も出てきています。 また、日本国内では、低コスト化するための様々な技術開発や実証実験が進められています。

出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「水素社会構築技術開発事業/Ⅰ・Ⅲ」(中間評価)制度評価分科会プロジェクトの概要」(https://www.nedo.go.jp/content/100964665.pdf)

「Direct MCH®」技術による製造・輸送の合理化

「ENEOS」と「千代田化工建設」が共同開発した「Direct MCH®」技術では、水素をメチルシクロヘキサン(MCH)という液体に変換し、常温常圧で輸送・貯蔵が可能となります。従来は水素を気体で輸送するため高圧・低温が必要でしたが、この技術により大規模なインフラ投資を抑えつつ、グリーン水素の実用性が高まっています。

出典:ENEOS株式会社「Direct MCH®」(https://www.eneos-rd.com/research/carbon-neutral/dmch.html)

固体酸化物形電解セル(SOEC)による高効率水電解

「固体酸化物形電解セル(SOEC)」は、高温環境下で動作する電解装置で、従来のアルカリ型やPEM型と比較して約20〜30%高い電力変換効率を持ちます。さらに、熱源を併用することで電力消費を抑えられるため、グリーン水素製造におけるトータルコスト削減につながると期待されています。日本国内でも、企業による実証が進んでいます。

5.グリーン水素の国内活用事例

福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)

福島県浪江町に設立された「FH2R」は、再生可能エネルギーを利用した世界最大級となる10MWの水素製造装置を備えた水素製造施設です。

電力系統の需給調整を行いながら製造された水素は、燃料電池車や発電用途などに供給され、脱炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーを最大限に活用する仕組みを実証しています。

出典:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「再エネを利用した世界最大級の水素製造施設「FH2R」が完成」(https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101293.html)

ブラザー工業株式会社のグリーン水素活用

愛知県に本社を置くブラザー工業株式会社では、太陽光発電電力を利用してグリーン水素を製造、自社製の水素吸蔵合金を用いた燃料ケースで配送しています。また、自社製の燃料電池を使用しており、エネルギーの自給自足を実現しています。この取り組みは、「中部圏低炭素水素認証制度」の認定を受け、企業価値・競争力の向上にも寄与しています。

出典:環境省「活用事例:太陽光発電電力を利用したグリーン水素の製造及び活用による企業価値の向上」(https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/enetoku/case/pdf/2024/enetoku-jirei-2024-04.pdf)

6.おわりに:グリーン水素が拓く持続可能な未来

グリーン水素は、エネルギーの安定供給・地球温暖化防止・エネルギー安全保障といった多くの課題解決に貢献する革新的なエネルギーです。

国内外で技術開発やインフラ整備が加速しており、今後の成長が期待されています。企業や自治体が積極的に導入を進めることで、脱炭素社会の実現に一歩近づくことができるでしょう。