1.はじめに

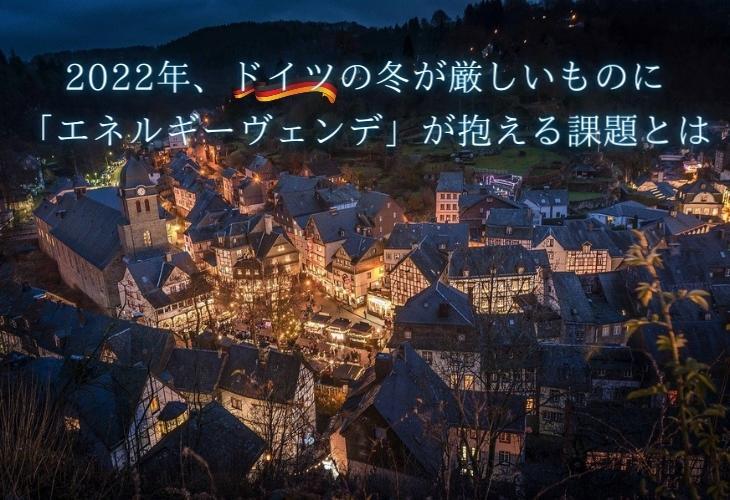

ドイツは「エネルギーヴェンデ(エネルギー転換)」政策として原子力発電所の停止を進めてきましたが、その結果、電力不足に直面し欧州最大の電力輸入国となっています。

特に、2024年12月には、電力不足を補うためにヨーロッパ各国から大量の電力を高価格で購入し、欧州全体の電力価格を押し上げました。ドイツのエネルギー政策は、国民や産業界、ひいては欧州全体に、負担を強いる状況になりつつあります。

こうした現状から、ドイツは国内外からの多くの課題と批判に直面しています。

しかし、これは単なる課題ではなく、次世代のエネルギー社会を創るための挑戦であることは事実です。ドイツは、クリーンエネルギーの普及を推進しながら、持続可能なエネルギー供給の実現に向けて奮闘している最中なのです。

また、日本も同様に「脱原発化と再エネの普及・拡大」を進めており、ドイツの現状は他人事ではありません。

脱炭素と安定供給の両立は可能なのか?

ドイツの課題から学ぶべきこととは?

本記事が、その実態について今一度考えるきっかけになれば非常に嬉しいです。

目次

2.ドイツの「エネルギーヴェンデ」とは?

ドイツは、再生可能エネルギーの普及を目指し、「エネルギーヴェンデ(エネルギー転換)」政策を推進してきました。

この政策では、原子力発電の段階的な廃止が決定され、2023年4月には国内最後の原子力発電所が停止されました。更に、政権交代後も再稼働ができぬよう発電所内の一部を爆破し、完全に再稼働ができないよう完全なる脱原発化を図り話題になりました。

しかし、政府は太陽光や風力発電を中心にエネルギー供給を強化する方針を打ち出していましたが、予想以上に早く訪れたエネルギー危機により政策の限界が浮き彫りになっています。

3.「エネルギーヴェンデ」前の原発の発電量割合

「エネルギーヴェンデ」政策を進める以前、ドイツの電力供給における原子力発電の割合は大きなものでした。2000年代初頭には、国内の総発電量の約30%を原子力が占めていました。しかし、2011年の福島第一原発事故を受け、ドイツ政府は脱原発の方針を加速させ、2023年4月にはすべての原発を停止しました。

この政策転換により、ドイツの電力供給は再生可能エネルギーと化石燃料への依存を高めることとなりましたが、再エネの不安定さと天然ガス価格の高騰により、深刻な電力不足とコスト増大に直面しています。

4.電力不足に直面するドイツ

脱原発後のドイツでは、電力供給の安定性が大きな課題となりました。風力や太陽光発電は気象条件に大きく依存するため、安定した電力供給が難しくなっています。加えて、ロシア・ウクライナ戦争の影響で天然ガスの供給が不安定になったことも、エネルギー危機を加速させました。その結果、ドイツは必要な電力を国内で賄いきれず、周辺国からの電力輸入に頼らざるを得なくなっています。

2024年12月には、電力不足を補うためにフランスやノルウェー、スウェーデンなどから大量の電力を輸入しました。しかし、この輸入電力は高価格で取引されるため、ドイツ国内の電力コストが急騰。結果として、産業界や一般家庭に大きな負担を強いる形となりました。

5.高騰する電力価格と国際的な影響

ドイツの電力不足と輸入電力への依存は、ヨーロッパ全体の電力市場にも影響を及ぼしています。特にノルウェーやスウェーデンといった電力輸出国では、自国の電力価格が高騰し、市民や企業からの反発を招いています。さらに、フランスはドイツ向けの電力供給が自国の電力供給計画に悪影響を与えているとして、欧州電力市場からの撤退を示唆する動きも出ています。

この状況に対し、ドイツ政府は再生可能エネルギーのさらなる拡充と、電力の安定供給を確保するための施策を模索しています。しかし、既存のエネルギー政策を見直さなければ、今後もエネルギー供給の不安定さが続く可能性が高いでしょう。

6.産業界と国民への影響

電力価格の高騰は、ドイツの産業界にも大きな打撃を与えています。特にエネルギー集約型の製造業はコスト増加の影響を受けやすく、企業の競争力低下が懸念されています。一部の企業は、電力コストの低い国への移転を検討しており、国内の雇用問題にも影響を及ぼす可能性があります。

また、一般家庭においても電気料金の負担が増加しており、国民の不満が高まっています。特に冬季には暖房のためのエネルギー需要が増加するため、さらなる価格上昇が予想されています。このような状況を受けて、政府への批判も強まっており、エネルギー政策の見直しを求める声が高まっています。

7.まとめ

ドイツは再生可能エネルギーの普及を進めながらも、安定した電力供給を確保する必要に迫られています。これには、電力貯蔵技術の開発や送電網の強化、さらには一時的な火力発電の活用など、現実的な対応策が求められます。

また、欧州のエネルギー市場との関係も重要です。ドイツの電力政策が周辺国に与える影響を考慮しながら、持続可能なエネルギー政策を構築する必要があります。

ドイツの「エネルギーヴェンデ」は、世界の脱炭素化をリードする試みとして進められていましたが、現在の状況は理想的とは決して言えません。今後、果たして政策転換が行われるのか、その動向に注目が集まっています。

最後に、日本も進め方は違えど同じ「脱原発化と再エネの普及」を推進しており、一歩間違えればドイツと同じような現状に陥っていたかもしれません。

この記事を読んでいただいた方は、決して他国ごとと安心せず、日本の現状と照らし合わせながら「今後のエネルギー供給のあり方」について考えていただけると嬉しいです。