はじめに

再生可能エネルギーの普及を促進するため、日本ではこれまで固定価格買取制度(FIT)が導入されてきました。しかし、2022年から新たにフィードインプレミアム制度(FIP)が導入され、その違いが注目されています。

本記事では、FIPとFITの違い、そしてFIP制度のメリットと課題について詳しく解説します。

また、この記事を読むことで、再エネ事業の未来についてより深い理解を得て、あなた自身のビジネスや投資の選択肢を広げるきっかけになればと思います。再生可能エネルギーの重要性が高まる今、ぜひこの機会にFIP制度の本質を掴んでいただければと思います。

目次

FIP制度とは

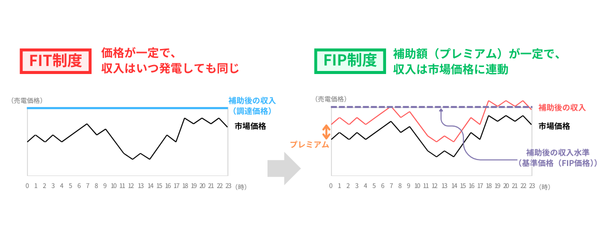

FIP(Feed-in Premium)制度は、再エネ発電事業者が市場価格で電力を販売し、その市場価格に一定の補助額(プレミアム)を上乗せすることで、事業者の投資意欲を高め、再エネの普及を促進することを目的としています。

再エネの事業者は電力市場の価格変動を意識した供給を行うようになり、市場との統合や再エネの自立化が期待されています。

FIP制度の導入によって、再エネ事業者は市場価格に基づいた価格形成を行い、需給バランスを考慮した発電計画を立てることが求められております。そのため、再エネの発電コストを抑えつつ、より効率的な発電・販売を実現するための工夫が必要です。

また、再エネ事業者が電力需給のバランスを考慮して発電を行うために、今後は蓄電池の活用促進や発電予測の精度向上といった取り組みが進み、再生可能エネルギーが電力市場へ統合されていくと見込まれます。

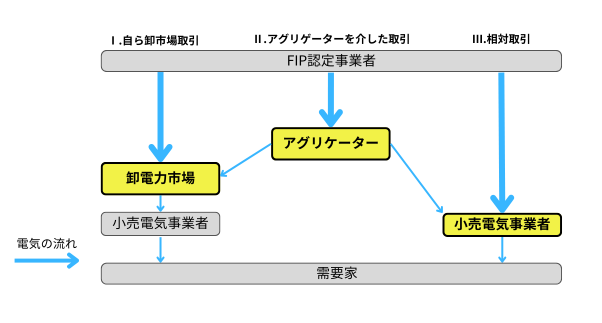

FIP制度のもとでは、すべての再エネ発電事業者が必ずしも需給バランシングを行えるわけではないため、小規模な再エネ電源を束ね、蓄電池システムなどと組み合わせて需給管理を行い、市場取引を代行する「アグリゲーション・ビジネス」の発展が期待されています。

このアグリゲーション・ビジネスを活性化させるため、FIP制度のもとでも柔軟なバランシングの組成が認められており、FIT制度からFIP制度への移行を促すインセンティブも用意されています。

参考:経済産業省資源エネルギー庁「再エネを日本の主力エネルギーに!「FIP制度」が2022年4月スタート」(https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/fip.html)

さらに、FIP制度は、再エネ事業者に対して、電力市場への積極的な参加を促す役割も果たします。これにより、市場原理に基づいた価格形成が進み、再エネの競争力向上にもつながると言われています。

これまで主流であったFIT制度とは

FIT(Feed-in Tariff)制度は、再生可能エネルギーで発電された電力を電力会社が一定期間、固定価格で買い取ることを国が保証する制度です。これにより、再エネ事業者や個人は安定した収益を得ることが可能となり、再エネの普及が進みました。

実際、2012年のFIT制度開始以降、日本の再エネ電源構成比は2011年の10.4%から2021年には、約20.3%に増加しています。

参考:経済産業省資源エネルギー庁「日本のエネルギー 2023年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」」(https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2023/07.html)

FIT制度の最大の特徴は、電力の買取価格が一定であることです。市場価格の変動に左右されることなく、決まった価格で買い取ってもらえるため、再エネ事業者は長期的な収益計画を立てやすくなります。

この安定性が、多くの事業者にとって再エネ事業参入の大きな後押しとなってきました。

しかし、その一方で、FIT制度にはいくつかの課題もあります。

例えば、固定価格での買取が続くことで、電力市場の価格変動に対応するインセンティブが弱くなる点が指摘されています。また、FIT制度に基づく買取価格は、消費者の電気料金にも反映されるため、結果的に電気料金の上昇要因ともなってきました。

FITとFIPの違い

FIT制度とFIP制度の最大の違いは、電力の買取価格の決定方法にあります。

FIT制度では、国が定めた固定価格で一定期間電力を買い取りますが、FIP制度では市場価格にプレミアムが上乗せされる形となります。

この違いにより、FIT制度は収益の安定性が高い一方で、市場価格の変動を無視した運用になりがちです。一方、FIP制度では、市場価格に連動するため、収益は市場の需給状況に左右されることになります。

つまり、再エネ事業者は市場の動向を見極めながら、発電や販売戦略を柔軟に調整する必要があります。

FIP制度のメリット

FIP制度の導入には、さまざまなメリットがあります。

売電価格の向上:

市場価格にプレミアムが上乗せされることで、再エネ事業者は市場価格より高い価格で電力を販売できます。市場価格が高騰した際には、さらに高い収益を得ることが可能です。

市場との統合:

電力市場の需給バランスに基づいた価格形成が進むため、再エネ事業者は市場のニーズに応じた発電計画を立てやすくなります。これにより、電力供給の効率化が期待されます。

新たなビジネスの創出:

再エネ事業者が電力市場と統合されることで、新たなビジネスチャンスが生まれ、投資家や企業の参入が促進される可能性があります。

FIP制度の課題

一方で、FIP制度にはいくつかの課題も存在します。

市場価格変動の影響:

市場価格に連動するため、売電価格が大きく変動し、収益が不安定になる可能性があります。特に、市場価格が低迷した際には、収益が大幅に減少するリスクもあります。

バランシングコストの負担:

計画値と実績値が一致しなかった場合のコスト(バランシングコスト)を再エネ事業者が負担する必要があり、これが収益に影響を及ぼす可能性があります。

複雑な運用管理:

市場価格に応じた発電計画の調整や、バランシングコストの管理など、運用面での負担が増えることも懸念されています。

まとめ

FIP制度は、再生可能エネルギーの市場統合と自立化を目指す新たな制度です。

市場価格にプレミアムを上乗せすることで、再エネ事業者の投資意欲を高め、新たなビジネスチャンスを創出する可能性があります。

しかし、市場価格の変動やバランシングコストの負担といった課題も存在するため、再エネ事業者はこれらを考慮した戦略を立てることが重要です。

今後、FIP制度を活用して再エネの普及をさらに促進し、企業の環境価値を向上させることが期待されます。